Si sente spesso dire che il mercato indipendente, grazie al suo essere slegato dalle logiche del mercato tradizionale e dal “vil denaro”, sia ormai l’unico vero sbocco creativo possibile per uno sviluppatore che vuol vedere la sua idea tradotta in codice sorgente (

e poi in prodotto finito), senza i filtri e i paletti imposti dai vari publisher e reparti marketing che gestiscono il traffico dei cosiddetti titoli “Tripla A”. Altrettanto spesso (

o quasi) ci si imbatte nella campana opposta, che vede invece questi prodotti a basso budget come delle produzioni che in più di un senso sono di “serie b”, prive della stessa nobiltà che invece solo il sostegno di una grossa casa alle spalle può dare ad un videogioco. Davanti ad un luogo comune, ormai lo sapete, la nostra reazione è una sola:

cercare di capire se e quanta verità ci sia dietro certe affermazioni. Se, infatti, da un lato si potrebbe dire che entrambe le parti abbiano il loro fondo di verità, dall’altro ci si rende conto che, nell’attuale generazione videoludica, una prospettiva del genere può risultare anacronistica per una giusta analisi di ciò che è diventato il mercato indipendente ai giorni nostri. Titoli indie dall’indubbia componente artistica e ludica (

premiati dalle vendite effettive) si scontrano con insuccessi commerciali più o meno giustificati dal prodotto finale, e – dall’altro lato della barricata – titoli “Tripla A” iniziano ad avere

alcune contaminazioni prese di peso dal mercato indipendente, salvo poi trovare quei casi isolati in cui una software house di un certo spessore si lancia essa stessa nella realizzazione di un titolo che preferisce “osare” all’interno di un mercato già consolidato.

La terza puntata della nostra rubrica

Galeotto fu, quindi, cercherà di rispondere alla seguente domanda: liquidata la questione economica (

non ci risulta che lo status di sviluppatore indie permetta di nutrirsi per fotosintesi e riteniamo che essere pagati per il proprio lavoro, anche quando si tratta di fare videogiochi, sia una “pretesa” assolutamente legittima),

il mercato indie ci ha davvero salvati tutti?

Tra Arte e Idee, con un pizzico di Nostalgia

Chiunque abbia tratto abbastanza esperienze dal mercato indipendente può citare almeno uno o due titoli che vengono ripescati dalla memoria con prepotenza ogni volta che ci si ritrova a parlare di “giochi indie” e del modo più adatto per definire il fenomeno. Per quanto ciascun giocatore abbia in mente nomi di volta in volta diversi che rispondono a una tale esigenza, è indubbio come una delle maggiori caratteristiche del mercato indipendente sia

la tendenza a “osare”, tanto sul livello concettuale quanto su quello artistico. Emblematico è il caso di una coppia di sviluppatori che, riunitisi per trasportare una loro idea su schermo, hanno dato vita a uno dei videogiochi più innovativi degli ultimi anni, in grado di dialogare direttamente con il giocatore e di invitarlo a immergersi esso stesso all’interno della storia.

The Stanley Parable (

ideato da William Pugh e Davey Wreden nel 2013)

è stato in grado di portare una piccola rivoluzione narrativa all’interno dell’ambiente videoludico, assottigliando quel limite che esiste tra gioco e giocatore grazie alla costante, violenta e quasi prepotente rottura della quarta parete. Un tale fenomeno, che i più ricorderanno essere caratteristico del Teatro Pirandelliano o di alcune branche del cinema (

compreso il recente Deadpool), ha letteralmente sconvolto l’ambiente videoludico di quel tempo, pur

proponendo una formula di gameplay estremamente basilare e una grafica realizzata col semplice Source-Engine di

Half-Life 2. Allo stesso modo (

e seguendo quasi naturalmente una scia lasciata dal povero Stanley), un titolo come

Pony Island (

Daniel Mullins, 2016) ha saputo operare un procedimento molto simile, immergendo il giocatore all’interno di un cabinato arcade che ben presto si sarebbe rivelato qualcosa di completamente inaspettato. Caratterizzato anch’esso dalla rottura insistente della quarta parete,

Pony Island non aveva troppe pretese sul piano del gameplay, preferendo concentrarsi sull’esperienza di gioco complessiva che costringeva il giocatore a viaggiare da un genere all’altro seguendo un solo, “particolare” filo narrativo.

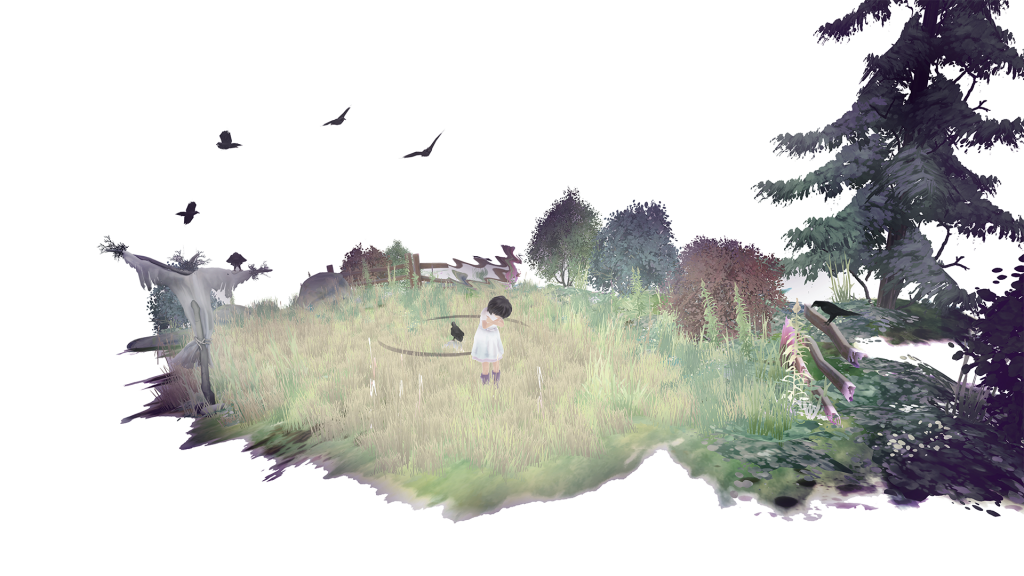

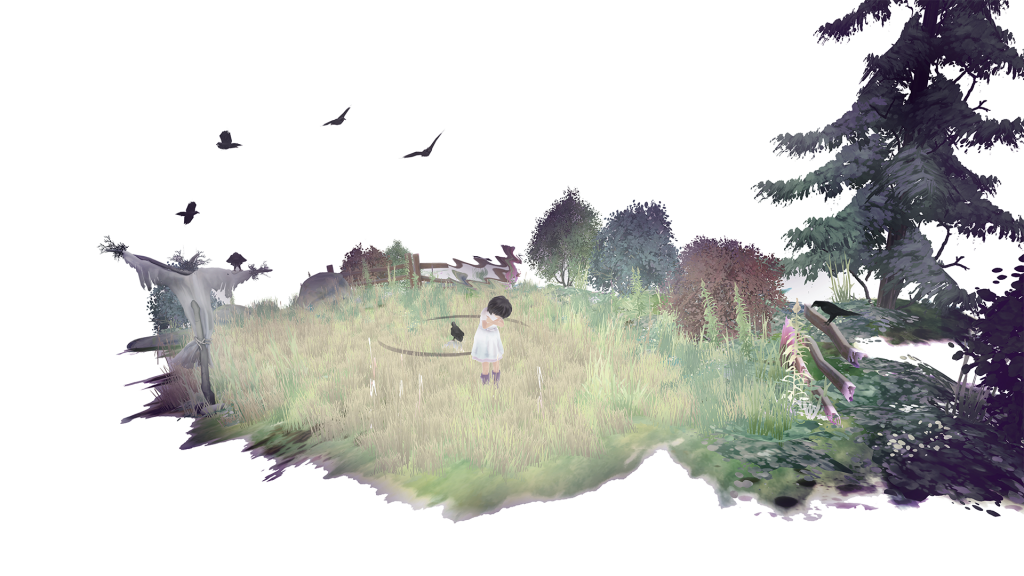

In Beyond Eyes, la bambina protagonista riempie il mondo di colori man mano che passa attraverso gli ambienti di gioco

Il prodotto a servizio delle idee, o della componente artistica

E la lista potrebbe andare ancora avanti quasi all’infinito (

The Talos Principle,

Thomas Was Alone), con titoli sempre più “particolari” che propongono idee sempre più ricercate man mano che gli anni passano e il genere si evolve. Non è un caso che, come già accennato, una delle tendenze di maggior rilievo del mercato indie attuale sia quella di

puntare sul lato artistico, concentrandosi sul piano dell’espressione ancor prima che su quello del contenuto:

Beyond Eyes, che mette il giocatore nei panni di una bambina cieca alla ricerca del suo unico amico, è letteralmente

un dipinto che prende vita ad ogni passo e, seppur non privo dei suoi difetti, sicuramente una delle esperienze artistiche di maggior rilievo degli ultimi anni;

Transistor, ambientato in un contesto

cyberpunk di gran spessore, propone una formula di gameplay particolarmente raffinata all’interno di un contesto artistico dalla qualità innegabile, e lo stesso si può dire di un titolo come

Bastion (

che immerge elementi di action-GDR in un ambiente dalla raffinatezza quasi poetica),

Braid (

dagli stessi ideatori di The Witness) o del recentissimo platform

Klaus (

anch’esso caratterizzato dalla rottura della quarta parete), in cui

le capacità espressive del game-designer sembrano risaltare rispetto al gameplay stesso, un tempo considerato il vero e unico fulcro di un’esperienza videoludica.

Analogamente ma da un punto di vista un po’ più trasversale,

non mancano i casi in cui il genere indie sembra calcare il proprio tratto principalmente sulla potenza nostalgica di alcuni modelli ben definiti dal passato: è il caso di

The Banner Saga, che riprende le avventure testuali in un contesto tipicamente da RPG strategico, di

Shovel Knight, che riafferma i classici del platform 2D, o di

Brut@l e

The Binding Of Isaac, che sfruttano le caratteristiche consolidate del genere

roguelike per proporre un’esperienza di gioco complessa, divertente e con uno sguardo rivolto al passato.

Che si tratti di proporre una forma di gameplay particolarmente innovativa o di esprimere “semplicemente” il proprio estro artistico, dunque, il “genere” indie sembra essere il terreno più fertile per tutti gli sviluppatori con tante idee e un pizzico di ambizione, e

non sono pochi i nomi che, nel corso degli ultimi anni,

sono riusciti a incidersi a lettere di fuoco nella memoria dei videogiocatori più affezionati. Come non citare, ad esempio, il caso di

To The Moon, indimenticabile esperienza artistica e narrativa che solo nel mercato indie ha trovato il suo massimo livello di espressione?

La Tana del Bianconiglio

Indie vuol dire più libertà e meno paletti. Ma è tutt’altro che una cosa positiva sempre e comunque

Indie sembrerebbe quindi far rima con maggiori libertà per gli sviluppatori o aspiranti tali, considerando anche che all’esplosione del fenomeno hanno fatto quasi immediatamente eco le principali piattaforme ludiche, andando a consentire una maggiore “apertura” (

senza girarci troppo attorno, è diventato tremendamente più facile vedere il proprio prodotto anche su mercati una volta impossibili, come quello delle console).

Non è però tutto oro quello che luccica, e l’abbattimento di queste barriere ha permesso l’accesso sia a tanta nuova linfa vitale che a produzioni sicuramente meno nobili e qualitativamente ai limiti dello scandaloso. Intendiamoci, negli anni il mercato tradizionale non è stato sicuramente esente da passi falsi e flop clamorosi (

e non stiamo necessariamente parlando di Devil May Cry 2, ma in realtà anche sì), ma difficilmente titoli sulla falsariga di

What’s Under your Blanket!? e

Spermination avrebbero avuto una penetrazione (

battutaccia) nel mercato paragonabile a quella resa possibile da una vetrina come Steam. E se è vero che, nei due esempi citati, la copertina è sufficiente a giudicare il contenuto del libro in modo abbastanza preciso, non sono mancati nemmeno titoli in un certo senso più “subdoli”, magari nati per scherzo ma capaci di arrivare comunque sul mercato (ed in pompa magna) perché fortemente voluti da quella community di consumatori che sostiene di essere in grado di fiutare le cantonate già dal trailer d’annuncio. Prodotti come

I Am Bread e

Goat Simulator, per fare due esempi pratici, capaci di giocare sul filo che sta tra la canzonatura e lo sfruttamento dell’utenza e di

farci chiedere quale sia davvero il confine tra quello che è videogioco e quello che invece non lo è (e farci domandare se l’istigare questa riflessione sia abbastanza per parlare di videogioco, in un loop ricorsivo di filosofia ludica che richiederebbe degli

approfondimenti dedicati).

Octodad era zeppo di citazioni simili alla cultura videoludica: “That Milk Company, Indie AAA milk”

Arrivati a questo punto qualcuno potrebbe avere la tentazione di giustificare questo rovescio della medaglia nascondendolo sotto il tappeto dell’inesperienza: d’altronde si tratta spesso di team di sviluppo piccoli, magari anche di un solo elemento, e al debutto in un mercato mai come in questi anni immerso in un effervescente “brodo primordiale”. E, invece,

non mancano esempi di come questa ritrovata libertà abbia colpito in negativo anche nomi rinomati all’interno dell’industria: Double Fine, sull’onda di quella

Kickstarter-mania che impazzava qualche anno fa, è riuscita a raccogliere oltre tre milioni e mezzo di dollari durante la campagna di

Broken Age (a fronte di un obiettivo minimo di 40.000$). Per contestualizzare la somma potremmo per esempio paragonarla a quella stanziata dalla fu LucasArts per

Full Throttle, titolo dello stesso genere (avventura grafica) realizzato coinvolgendo nomi assolutamente pesanti, da Mark Hamill a prestare la voce all’antagonista Ripburger alla band

The Gone Jakals a firmare la colonna sonora, col risultato di far spendere alla software house circa un milione e mezzo di dollari. Eppure l’aver a disposizione

più del doppio di questa cifra non ha impedito a Double Fine di avere serie difficoltà a consegnare ai finanziatori (perché di finanziatori si tratta) il prodotto finito, tanto da doverlo dividere in due tranches per poter iniziare a monetizzare parte dello sforzo prima di arrivare alla linea del traguardo. Come, allo stesso modo, non sono bastati quattro milioni di dollari e la firma di Keiji Inafune a rendere

Mighty No.9 un prodotto avveniristico e, a dirla tutta, nemmeno un ottimo prodotto, avvicinando il risultato più ad un clone abbastanza zoppo di

Mega-Man che ad un titolo capace di introdurre nuove idee, in un’industria a detta dello stesso Inafune troppo stagnante come quella giapponese.

L’indie che ricorda all’industria come occupare tutte le fasce di prezzo…

Bisogna poi tenere in considerazione (

o almeno, bisognerebbe avere il coraggio di ammetterlo) che il mercato tradizionale non è rimasto immobile nei confronti del fenomeno indie: con buona pace di chi prevedeva un futuro in cui l’industria si sarebbe concentrata esclusivamente sulle Proprietà Intellettuali capaci di macinare milioni su milioni di copie, sancendo la scomparsa di quella “terra di mezzo” fatta di produzioni dal profilo più basso,

abbiamo assistito ad una progressiva ma inesorabile opera di contaminazione con la filosofia indie. Sony e Microsoft, se ci si pensa, hanno iniziato a darsi battaglia anche su questo territorio, a colpi di esclusive (temporali o meno), programmi a misura di sviluppatore come

Id@Xbox e vetrine di primissimo piano grazie alla Instant Game Collection di Playstation Plus o a Games with Gold; non sono però sicuramente stati gli unici due nomi a muoversi, e non è infrequente ormai trovare, nella lineup di grossi publisher, produzioni lanciate a prezzo budget, che incarnano in tutto e per tutto quella filosofia un po’ idealistica che si ha la tendenza ad associare alla parola “indie” (per fare un paio di nomi:

Unravel e

Grow Home, e relativo seguito).

Gradualmente, le software house maggiori hanno iniziato ad approcciarsi al mercato Indie con una fiducia sempre maggiore

…E l’industria che insegna all’indie a puntare alle stelle

E più di recente non è mancato nemmeno l’esempio di

Insomniac, un nome pesante che richiama alla memoria serie iconiche come quelle di

Spyro e

Ratchet & Clank, che ha attraversato lo specchio e confezionato un’avventura a basso budget e ad alto potenziale come

Song of the Deep. Tutti segnali che indicano chiaramente che il mercato non è (almeno, non più) ingenuamente diviso in due compartimenti stagni con da una parte chi ha i soldi e dall’altra chi ha le idee, ma che questi due mondi in realtà sono uno solo e non mancano di scambiarsi approcci e conoscenze. Tanto più che

chi prima cercava di capitalizzare il suo software nelle fasce di prezzo più basse adesso sta lentamente abbandonando questi antichi timori e propone esperienze indipendenti vendute a prezzi in concorrenza con prodotti blasonati. È il caso dei già citati

The Talos Principle e di

The Witness, ma anche del recentissimo

No Man’s Sky e di

Hellblade di

Ninja Theory, con il team di Cambridge che definisce il titolo in prossima uscita come un “

Indie Tripla-A“.

Etichette scadute

Indie vs Tripla A? Una Guerra fredda che si è raffreddata da tempo

La lunga lista di titoli citati nel corso di questo articolo dovrebbe essere riuscita a dare un’idea di come il mercato indipendente, nella sua rumorosa modestia, sia stato capace di far esplodere quell’istintivo e primordiale impulso a far sentire la propria voce, un impulso che ben si manifesta nell’incredibile varietà di opere che, ogni giorno, arrivano in massa sempre maggiore sugli scaffali dei negozi e nelle nostre librerie virtuali. Opere che hanno trovato terreno fertile per la propria proliferazione proprio a causa di (

o, sarebbe meglio dire, grazie a)

un mercato che era effettivamente pronto a riceverle e che adesso sembra averle inglobate quasi alla perfezione: se è vero che i videogiochi indipendenti non sono una novità dai primi anni Novanta, non è un segreto che la diffusione di massa di Internet e l’avvento del Digital Delivery abbiano contribuito a far esplodere il fenomeno delle produzioni auto-finanziate, rendendo titoli come il già citato

Braid e

World Of Goo dei veri e propri successi commerciali in un periodo in cui il riciclo di idee stava iniziando a farsi sentire sul serio. E se, da un lato, questo ha portato a produzioni che da alcuni vengono (

forse per infondati pregiudizi) odiate e infangate, dall’altro si è andato sviluppando e affermando un “culto dell’autore” tutto occidentale (

richiamato anche dal nostro Filippo nell’ultimo episodio di Gameromancer), un “culto” che qualcuno potrebbe

accostare, non per forza erroneamente

, alla rinascita della figura autoriale nel modernismo europeo.

Farne una questione ideologica e voler vedere a tutti i costi la questione come uno scontro tra idee e logiche di mercato, diavolo e acqua santa o (

banalmente) di indie contro il mercato tradizionale è

un atteggiamento fuori tempo massimo, che si rifà ad una visione anacronistica e decisamente stretta a quello che l’industria è e soprattutto sta diventando. Una produzione annata 2016 dovrebbe essere classificata, se proprio non si riesce a rimanere immuni dal feticismo per le etichette, sulla base del budget che c’è alle sue spalle e della fascia di prezzo in cui si va ad insediare, piuttosto che dal nome dello sviluppatore che l’ha realizzata.

Se quindi il mercato indie doveva effettivamente salvarci tutti, lo ha fatto, ma non perché ha educato un’utenza o fatto scendere lo Spirito Santo dell’Innovazione su alcune case di sviluppo: il grande merito è stato quello di

percorrere per primo strade poco battute e mostrare delle alternative al resto dell’industria.

#LiveTheRebellion